2025年11月3日下午,浙江越秀外国语学院英语学院联合多语种翻译与国际传播研究中心,特邀华东师范大学终身教授、著名语言学家与翻译理论家潘文国教授,开展题为《“翻译中国”的思考》的学术讲座。讲座由英语学院管春林教授主持,讲座现场座无虚席,气氛热烈,交流深入。

潘文国教授从“对中国的思考”与“对翻译的思考”两大维度出发,系统阐述了在新时代背景下,中国翻译事业如何从“翻译世界”走向“翻译中国”,并指出当前外语与中文教学存在的“两张皮”现象,呼吁重建语言教育与翻译实践中的文化主体性,推动中华文化的有效对外传播。

重新认识中文:文言文是现代汉语的根与魂

潘教授强调,要“讲好中国故事、传播好中国声音”,必须既要深入理解“历史的中国”与“当代的中国”的区别,也要重视中文本身的特点与表达方式。

在谈到文言文价值时,潘教授指出,文言文不应被简单视为“死语言”,而应被看作“现代汉语的根与魂”。他提出,文言与白话是文体之别,而非古今之别,并强调应通过认识繁体字、掌握断句与古文今译等方式,提升文言文理解能力,避免白话翻译中的“口水化”倾向。

构建中国特色翻译理论:从“译入”到“译出”的范式转型

潘教授指出,“翻译中国”时代的到来,意味着翻译任务从“把世界翻译到中国”转向“把中国翻译到世界”。他强调,中文在语言类型学上具有独特性,“中译外”则需做“加法”,而“外译中”常需做“减法”,这对译者的语言能力与文化素养提出更高要求。

潘教授呼吁构建具有中国特色的翻译学体系,继承严复“信达雅”等传统译论精华,防止西方理论对中国翻译体系的“消解”。

翻译中国,也是理解世界

潘教授总结指出,“翻译中国”不仅关乎中国,也关乎世界。过去我们“翻译世界”主要引进欧美先进文化,今天则要将中国智慧共享给“全世界”,实现文明互鉴。

他呼吁师生加强对当代中国与历史中国的理解,提升文言文功底,建立英汉对比的自觉意识,推动翻译研究与区域国别研究结合,借助英语等“第三语”媒介,拓展中国文化传播路径。

在问答环节,与会师生围绕“信达雅”的当代诠释、双语对比教学、古籍白话译注等问题与潘教授展开深入交流。

本次讲座深化了师生对“翻译中国”理念的理解,为外语与中文教学、翻译理论研究提供了新思路,在全球化与本土化交织的今天,开启了“文化自信”与“译学自强”的新窗口。

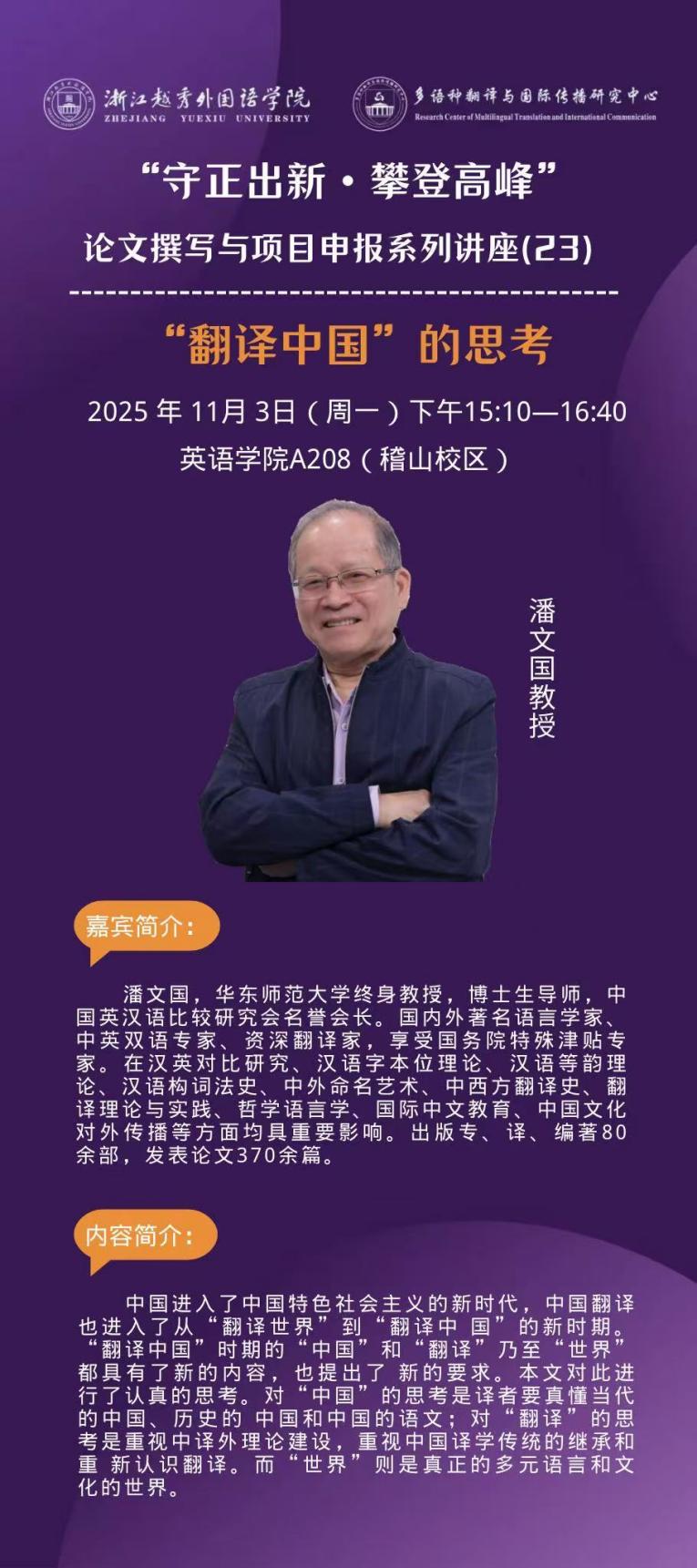

【专家简介】

潘文国,华东师范大学终身教授,博士生导师,中国英汉语比较研究会名誉会长。国内外著名语言学家、中英双语专家、资深翻译家,享受国务院特殊津贴专家。在汉英对比研究、汉语字本位理论、汉语等韵理论、汉语构词法史、中外命名艺术、中西方翻译史、翻译理论与实践、哲学语言学、国际中文教育、中国文化对外传播等方面均具重要影响。出版专、译、编著80余部,发表论文370余篇。

【讲座海报】

【供稿人】英语学院 曹环、徐英