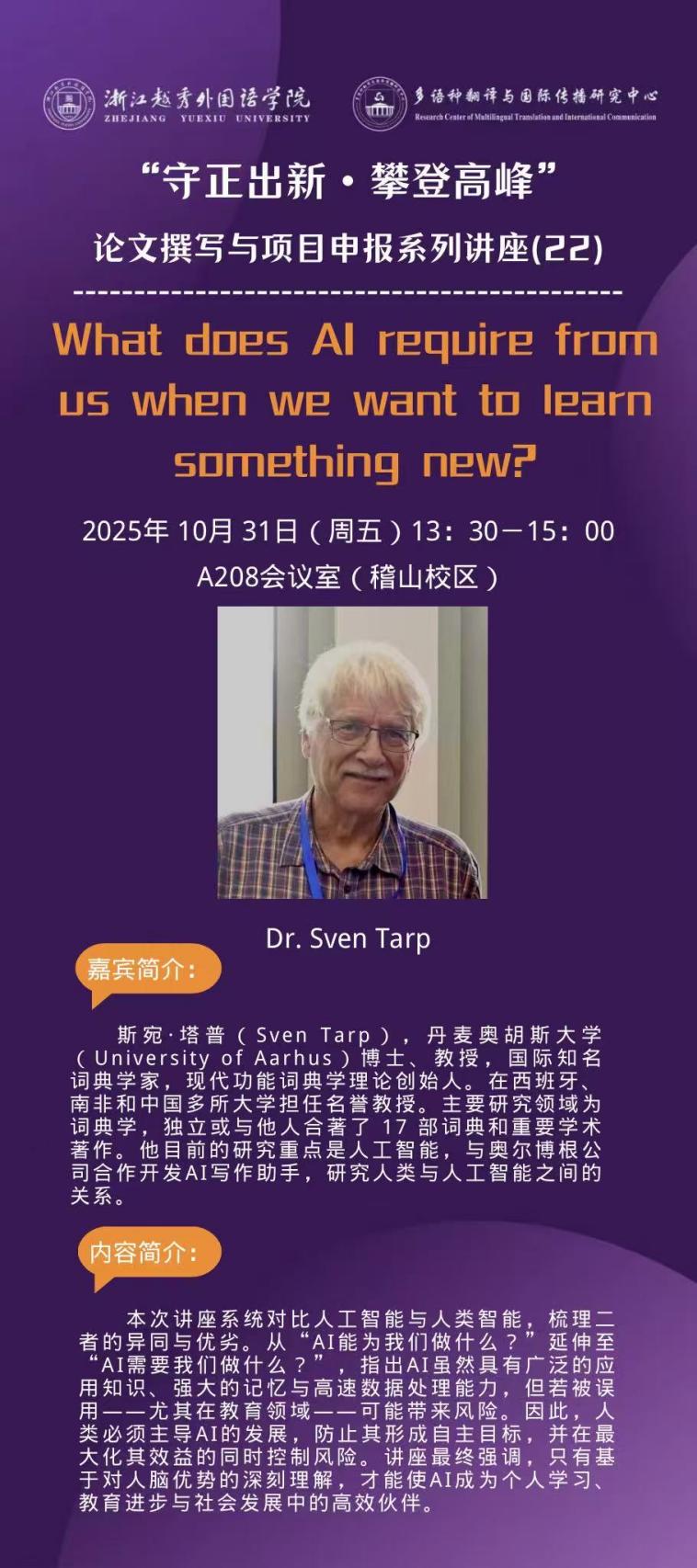

2025年10月31日,丹麦奥胡斯大学(University of Aarhus)教授、国际知名词典学家、现代功能词典学理论创始人斯宛·塔普(Sven Tarp)应邀来浙江越秀外国语学院,以“What does AI require from us”(AI要求我们做什么)为题,为英语学院师生深度解析人工智能时代人机协作的核心逻辑与人类的独特价值。讲座由英语学院教师周成龙博士主持。

Tarp指出,自1955年人工智能概念提出以来,人类尚未完全理解“智能”本质,却持续推动AI发展。他从脑科学与AI机制两方面分析指出,人脑具备860亿神经元与高度可塑性,支持学习与创新;而当前大语言模型如GPT-3本质是基于概率的预测系统,无法真正理解语言,这也是“AI幻觉”产生的根源。

Tarp强调,人类应发挥自身不可替代的价值,不应与AI比拼“全知”,而应深耕专业领域。他提出使用AI需具备两大能力:领域基础知识与AI工具使用技能,并引用德雷福斯模型指出,人类在成为熟练者和专家后所具备的“直觉能力”是AI目前无法企及的。

此外,Tarp介绍了人脑的“默认模式网络”(DMN),指出其在放松状态下更易激发创意与解决问题。他建议通过“心理提示”方法,将问题核心提炼后暂时搁置,以促进灵感产生。

在教育层面,Tarp主张AI时代的教育应新增“对内部认知过程的有意识管理”,强调AI应作为辅助工具而非替代人类思考。他提出理想的人机关系应是互利共生——AI提升人类生产力,人类同步发展认知能力,构建人机“共生关系”,而非当前部分科技公司所形成的“寄生”模式。

最后,Tarp提出,AI时代人类教育的新要求:需在掌握全面的文化、社会、经济与科学知识基础上,深耕特定领域的专业化技能,同时学会有意识地管理自身认知过程(如给自己预留反思、放空的时间)。唯有通过“知识+技能+认知管理”的综合培养,人类才能与AI建立健康的协作关系,真正受益于技术发展。

本次讲座融汇认知科学、神经科学、哲学与教育学等多学科视角,以科学精神审辨AI时代的机遇与挑战,不仅为构建健康的人机关系擘画了理论框架,更拓宽了师生对人类定位的理解,其深刻启示,发人深省。

【专家简介】

Sven Tarp教授,国际著名词典学家,丹麦奥胡斯大学荣休教授,西班牙塔拉戈纳罗维拉·维尔吉利大学荣誉教授,南非斯泰伦博斯大学荣誉教授,华中农业大学讲座教授,长期致力于语言技术、词典学和人工智能交叉领域的研究。

【供稿人】:周成龙、徐英

【附:Sven Tarp教授讲座海报】