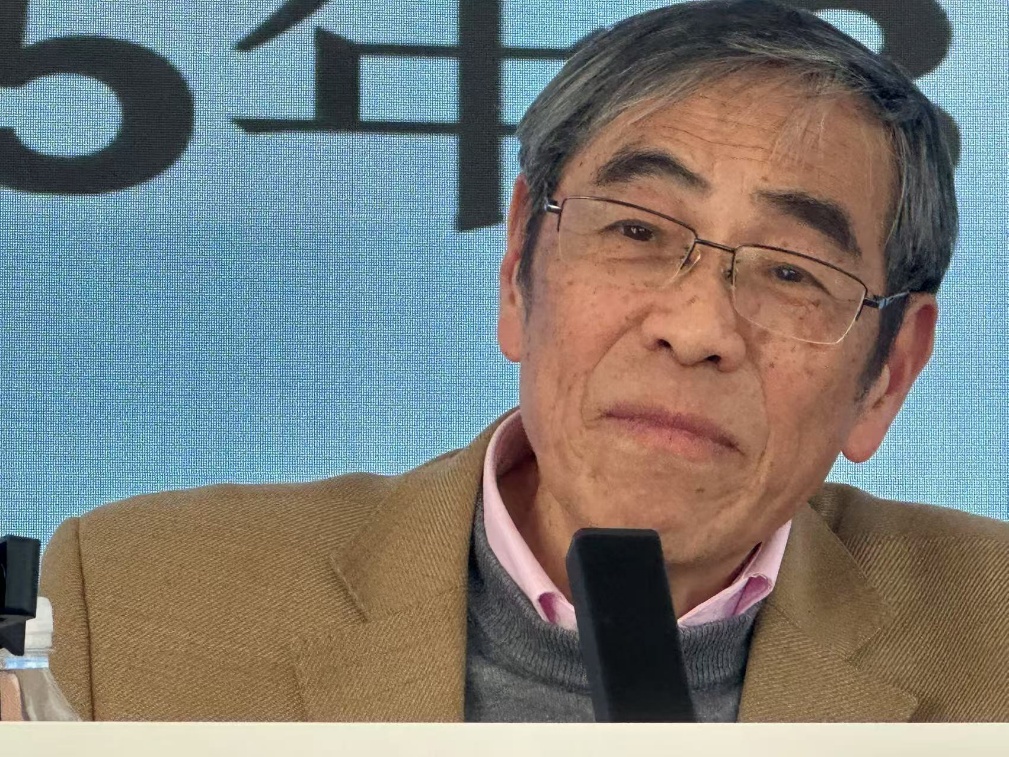

3月21日,中国社科院陆建德研究员应《语言与文化论坛》主编王理行教授邀请,为我校师生作了题为《诗人与地域——以英国浪漫派诗歌为例》的专题讲座,讲座在多语种翻译与国际传播实验教学示范中心举行,由英语学院院长陈科芳教授主持、王理行教授点评。

一开场,陆建德教授便以鲁迅为例,指出地域不仅是地理空间的客观存在,更是作家精神世界的投射。这一视角为解读英国浪漫派诗歌提供了钥匙:无论是华兹华斯在《廷滕寺(Tintern Abbey)》中吟咏的威尔士河谷,还是布莱克笔下“黑暗的魔鬼磨坊”笼罩的伦敦,诗人们都在用心灵滤镜重塑现实景观。他提到,正如华兹华斯所言,自然本是“心灵的回声”,廷滕寺废墟在诗人眼中既是被工业文明侵蚀的伤痕,更是自我精神重建的象征。

当聚焦拜伦与雪莱的意大利诗歌时,陆教授揭示出地域书写的悖论性。这两位流亡诗人在《恰尔德·哈罗尔德游记》《西风颂》等作品中,将亚平宁半岛的碧海蓝天比作自由理想的化身,将托斯卡纳的葡萄园当作对抗英国压抑现实的诗意堡垒。这种“他乡作故乡”的创作姿态,恰恰说明地域书写的本质是心灵对精神原乡的追寻。正如雪莱将地中海的西风幻化为革命预言,异国风景实为诗人内心激情的物质载体。

在讲座的后半程,陆教授将视野转向苏格兰高地诗歌的双子星。彭斯用方言俚语构筑的田园牧歌,让艾尔郡的泥泞小路绽放出质朴的生命力;司各特在叙事长诗中重构的苏格兰高地,则成为民族历史的史诗剧场。而两位诗人诗歌中反复出现的溪流等意象,既非单纯的景物描摹,亦非避世幻想,而是对工业化进程中消逝的农耕文明的诗意召唤。这场跨越英吉利海峡,横穿英伦三岛的诗歌之旅最终阐明,真正的地域性从不在山水之间,而在诗人观照世界的眼眸深处。这种以心灵重构地域的创作传统,至今仍为困于钢筋森林的现代人提供着精神的栖息之地。

在问答环节,陆教授与师生就诗歌及文学研究相关问题进行了交流与讨论。学报主编王理行教授在点评时强调,文学研究可以从多种多样的视角切入;像陆建德教授这样对前人有过很多研究的文学对象从新的视角切入,就有可能丰富对研究对象以及文学本身的理解。他指出,文学世界是有趣的,研究者如能像陆教授这样沉浸在文学世界里面,无疑是幸福的。

最后,陈科芳院长对陆教授应邀为我校师生讲学表示感谢,并对在场师生提出殷切希望,勉励大家用心感受文学之美、之情、之力,更重要的是要像陆教授一样用心用情用趣做好学问。

本次讲座,陆教授通过精妙的诗歌释读,不仅再现了浪漫派诗人笔下的地域之美,更让听众深刻体会到:在文学的世界里,每一片土地都是等待被心灵点亮的烛火,而真正的风景,永远生长在情感与记忆交织的土壤之中,这也印证了华兹华斯在《抒情歌谣集》开篇对诗歌的定义。